佐藤病院でのクロザリルによる薬物治療

こんな経験をされた方に検討することを提案したい治療法のひとつです。

クロザリルは「治療抵抗性」の統合失調症に有効とされています。

さまざまな薬を服用しても十分な効果が得られなかった

副作用が出てしまって服薬継続が難しい

01 はじめに

当院では平成28年9月より、クロザリルによる治療抵抗性統合失調症の薬物治療を行っています。

入院されている方を対象に行っていましたが、現在では希望により外来通院されている方にも実施しています。

クロザリルは「治療抵抗性」の統合失調症に有効とされています。今までに、さまざまな薬を服用しても十分な効果が得られなかったり、副作用が出てしまって服薬継続が難しいといった経験をされた方には検討することを提案したい治療法のひとつと考えます。

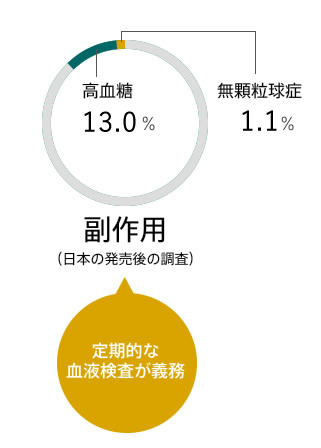

しかし、クロザリルには「無顆粒球症」や「高血糖」といった重大な副作用が起こりやすいという現状もあります。

そのためクロザリルによる治療を受けるには、入院をしたり、定期的な血液検査を受けなければならないなど、さまざまな規則の中で治療をしていく必要があります。

02 治療抵抗性統合失調症とは?

治療抵抗性統合失調症とは、さまざまな薬をある程度の量及び期間きちんと服用していても症状が改善しない状態のものをいいます。

現在までに、薬の種類を変えたり、服用する量を増量または減量したり、薬の剤形を変更したりと自身に合った治療法を探してきたけど効果がいまひとつという場合には、治療抵抗性統合失調症の可能性が考えられます。

しかし、「治療抵抗性」であっても改善する可能性があります。

03 クロザリルについて

クロザリルは「治療抵抗性統合失調症」の治療に有効とされ、使用が推奨されている薬です。

クロザリルは、製薬会社:ノバルティスファーマで製造・販売されている薬で、1971年に海外で発売されてから現在までに日本を含む世界100ヶ国以上で使用されています。日本では2009年6月に発売されました。

クロザリルは「経口薬(飲み薬)」で「黄色の錠剤」であり、25mgと100mgの規格があります。

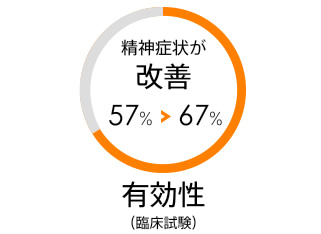

04 クロザリルの有効性について

日本で行われた臨床試験(薬を発売する前段階として有効性や安全性などを確認する試験)では、精神症状の改善率は57%〜67%との結果が出ています。

05 クロザリルの歴史と副作用について

クロザリルは、治療抵抗性抗統合失調症の症状改善に有効性が認められているものの、海外での発売当初「無顆粒球症」という重大な副作用が起きることが判明したことで一時的に販売停止となった歴史があります。後に再び販売されるのですが、このような歴史からクロザリルによる治療を受ける方は、無顆粒球症の早期発見などを目的とした定期的な血液検査が義務づけられました。

また、クロザリルには、無顆粒球症の他にも重大な副作用として「高血糖」があり、こちらについても定期的な血液検査が義務付けされています。

【日本での発売後の調査】※2009年7月から2013年12月末まで

●無顆粒球症が起こった数: 1860例中21例(1.1%)

●高血糖などが起こった数: 1860例中242例(13.0%)

その他、クロザリルの服用により”まれ”に起こる可能性のある副作用として、安静時に脈が速くなる、胸がどきどきする・痛むといった「心臓への副作用」や全身または部分的な筋肉のけいれんや意識障害といった「てんかん発作」などがあります。

また、起こりやすい副作用として「よだれが多く出る」「便秘」「眠け」「発熱」「倦怠感(だるい)」「体重増加」「悪心」などがあります。

06 クロザリルによる治療を受けるためには

1.クロザリルを処方できる医療機関を受診する

クロザリルは、すべての医療機関が処方できる薬ではありません。

重大な副作用である無顆粒球症や、高血糖が起きたときに早急に対応できる、と認められた医療機関だけが取り扱うことができることになっています。さらに講習を受け審査を通過した医師のみが処方できる薬です。クロザリルの治療を行っている病院はインターネットで検索することができます。

2.クロザリルの治療についての説明を受け、同意文書に署名をする

クロザリルの治療を開始する前に、主治医から治療について詳細な説明を受けます。その説明を聞いたうえで、治療を受けるかどうかを考え、治療を受ける場合には同意文書に署名をすることになります。

3.入院をする

治療は必ず入院してからの開始となります。

原則として服用開始後18週間は入院が必要となります。これは、この間に無顆粒球症が発症しやすいためといわれているからです。ただし、【18週未満で退院する条件】を満たせば服用開始4週目以降であれば退院して通院治療に移ることが可能となっています。

4.定期的な血液検査を受ける

クロザリルは「無顆粒球症」や「高血糖」などの重大な副作用の早期発見・早期処置のため、定期的な血液検査が義務づけされています。無顆粒球症の把握として、白血球数と好中球数を、高血糖の把握として空腹時血糖値とHbA1cを測定します。

血液検査は服用開始から26週間は、週1回のペースで行います。白血球数と好中球数の値が基準を満たせば、26週以降は2週に1回に、52週以降は4週に1回に移行することもできます。

ただし、白血球数や好中球数が基準値より低下した場合には週2回のペースになり、さらに低下し中止基準に達すればクロザリルの服用を中止し、白血球数や好中球数がある基準に回復するまで毎日検査を行うことになっています。

なお、白血球数や好中球数が中止基準に達してクロザリルを中止した場合には、回復後であってもクロザリルの再投与は今後できないことになっています。

07 血液検査の結果報告システムについて

規則や基準に従って行われる血液検査の結果は、医師や医療機関のみで管理されるものではなく、クロザリルの製造・販売会社であるノバルティスファーマが設置したCPMSセンターにも報告されることになっています。

※CPMS:クロザリル患者モニタリングサービスの略称

CPMSセンターに報告される情報は、氏名や住所などの個人を特定できるものではありません。

CPMSセンターでは、クロザリルによる治療を現在受けている・過去に受けたことのあるすべての方の情報を管理しており、医療機関で定期的に血液検査が行われているかどうかを確認したり、血液検査によって服薬を中止した方が、他の医療機関で処方されるのを防いだりしています。

08無顆粒球症が起きたときの治療体制について

無顆粒球症が起きた場合、クロザリルの服用を中止します。通院治療中の方は入院していただきます。主治医は、無顆粒球症の治療に十分経験のある連携先の血液内科医とともに治療にあたります。場合によっては連携先の病院へ搬送した上で、血液内科医が治療をおこなうこともあります。

09 当院の使用実績

平成28年9月~令和4年12月まで

| 使用人数 | 26名 |

| 現在使用人数 | 19名(入院9名、外来10名) |

| 転院 | 4名 |

| 中止 | 3名 |

■参照資料

1.医療関係者用、患者さまへの説明用資料『クロザリルについて』

2.クリザピン(クロザリル)『適正使用ガイダンス』

■参考書籍

1.クロザピン100のQ&A